圆偏振发光(CPL)小分子因具有精准可调的结构、明确的构效关系、易于揭示发光机制等优点成为手性发光材料领域的研究热点。研究者近年来一直致力于开发兼具高发光不对称因子(glum)和高发光量子产率(ΦPL)的“双提升”新型手性分子,然而大多数手性结构的圆偏振发光(CPL)小分子衍生物面临着官能团多样性缺乏、合成步骤冗长、拆分效率低下等原因带来的规模化制备不足,进而限制了人们对其构效关系的深度研究。

二十面体碳硼烷因其独特的三维芳香结构、电子离域骨架和出色的热/化学稳定性而著称,已成为配位化学、催化化学、功能材料和光电子学的多功能结构基元。在发光系统中,它们具有的大空间位阻和缺电子结构的双重功能可以有效抑制发光基元聚集引起的发光猝灭以及调节供体--受体结构中的电荷转移,从而增强聚集态的光致发光行为。

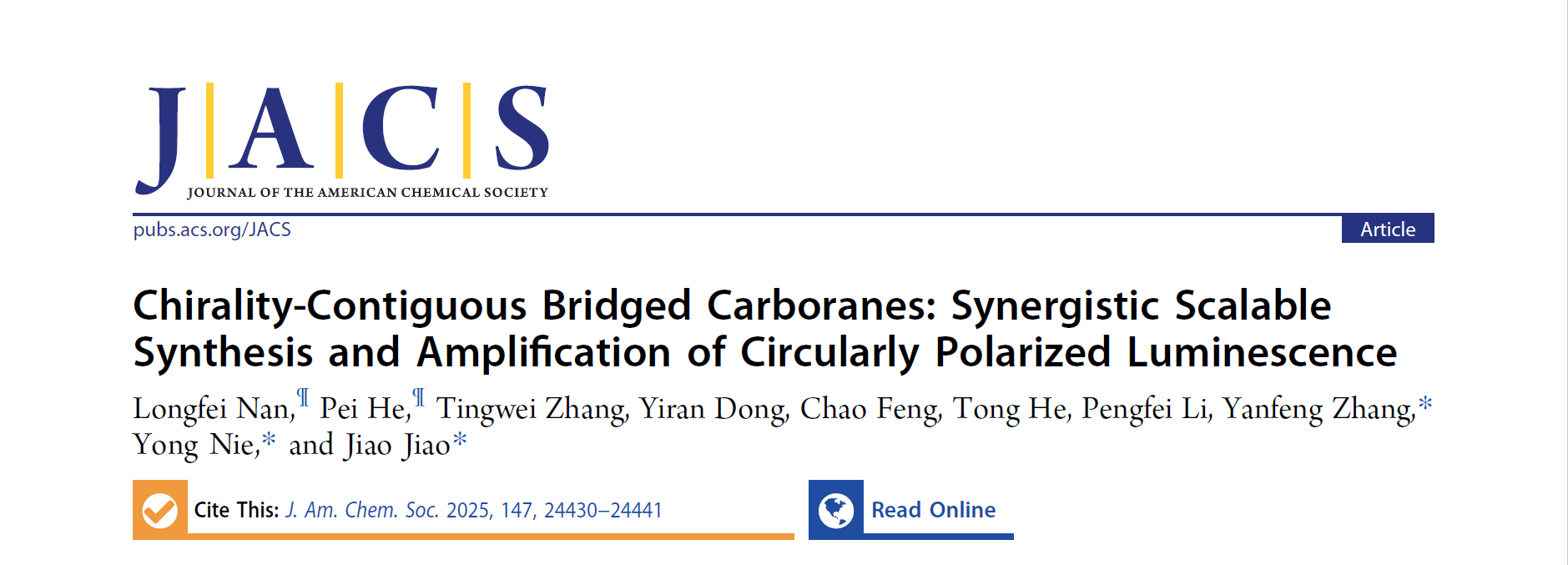

尽管近年来碳硼烷衍生物的发光特性已经得到了广泛研究,但碳硼烷基手性发光化合物的开发及其手性特性的探索与上述挑战是一致的,圆偏振发光手性小分子的探索仍然长期受制于复杂的合成路线及缺乏高效的大规模制备方法。具有CPL活性的碳硼烷衍生物的常规合成策略主要依赖于①手性炔烃-癸硼烷的加成反应或②过渡金属催化的不对称B-H键活化反应。这些方法需要剧毒前体癸硼烷或昂贵的催化体系,通常也需要借助手性HPLC拆分实现对映体分离,导致成本高昂、研究样本单调以及制备规模不足,进而限制了对其光电特性的综合研究。因此,开发简洁且环保的不对称合成方法以实现对光学纯碳硼烷衍生物的可扩展和多样化制备对于其光电性质和构效关系的研究至关重要。

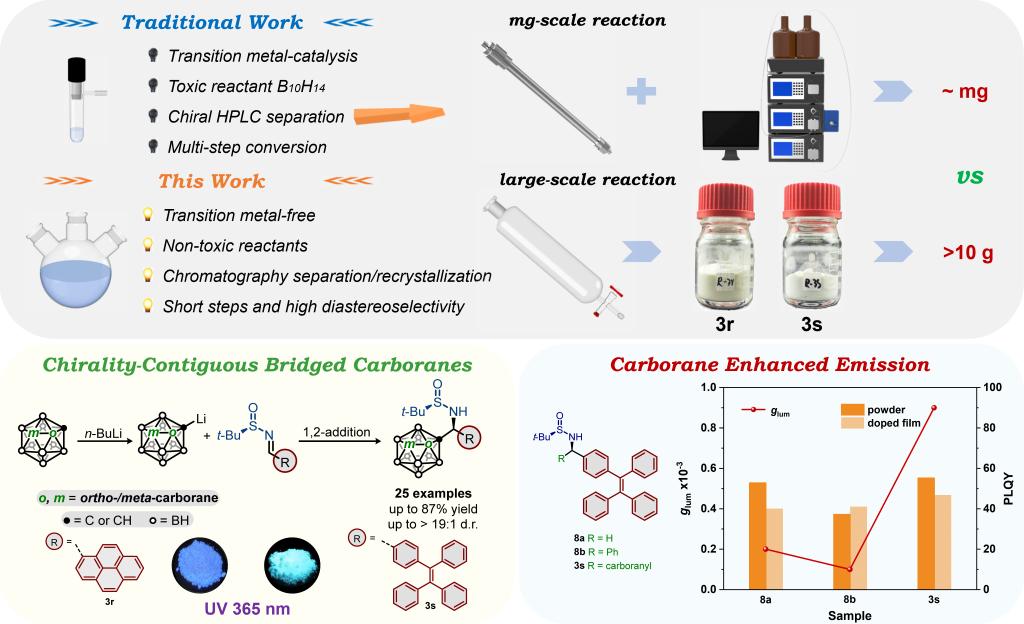

为应对上述挑战,我院科研人员焦佼副教授、张彦峰教授联合济南大学聂永教授开发了一种高度立体选择性的手性碳硼烷衍生物的不对称合成方法。利用两步一锅法实现光学纯分子的克级规模制备,实现10克以上的规模化制备,且无需手性HPLC分离,突破了传统手性光电功能分子的光学纯异构体的规模化合成瓶颈。在光物理和手性识别中的应用突出了这种手性毗邻桥联结构的多重功能,首次发现碳硼烷可同时显著提升发光量子产率(ΦPL提升30%)与不对称因子(glum提升9倍),并成功应用于水相氨基酸的对映选择性荧光识别。

该研究成果近期以《手性毗邻桥联碳硼烷:协同可规模合成及圆偏振发光增强》[Chirality-Contiguous Bridged Carboranes: Synergistic Scalable Synthesis and Amplification of Circularly Polarized Luminescence]为题发表在国际权威期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。成果深度融合研究院"分子材料--传感技术"的研究主线,为国家安全与健康医疗领域的创新传感器开发提供核心材料支撑,手性碳硼烷发光分子用于氨基酸对映体识别,为医疗健康(疾病标志物检测)、环境监测(生物毒素分析)提供新型光学探针。未来将重点推进该材料在新概念传感器领域中的应用。

论文链接:https://doi.org/10.1021/jacs.5c03381